「点滴のルートは血管内に入っているはずなのに、血管が細いからかシリンジで頑張って引いても全然血液が引けない」

なんて良くあるんじゃないでしょうか?

そんな時にちょっとしたコツをつかむだけで、血液が返ってくるようになる場合があるんです。

経験のある医師・看護師は無意識のうちにやっていることなのですが、理由も含めて解説します。

そもそもルートをとるのも苦手!という方は

初心者向け!静脈路確保のコツ、の記事も参考にしてください。

目次

採血が引けないときのたった一つのコツ

コツは極めてシンプルです

「引けないときほど、弱く引く!」

です。

文字だけ見ると、「それだけかよ」って感じですが、意味を理解してやらないと効果が出にくいのでもう少し先まで読み進めてください。

多くの人が「引けない時に、より強く引いてしまっている」のを良く見ます。

気持ちはとてもわかりますよね。そして引いても引いても血が返ってこないので、諦めて別のところから採血するか、医師に動脈採血を依頼することになります。

ではなぜ、弱く引くことで逆に血液が返ってくるのか?を説明します。

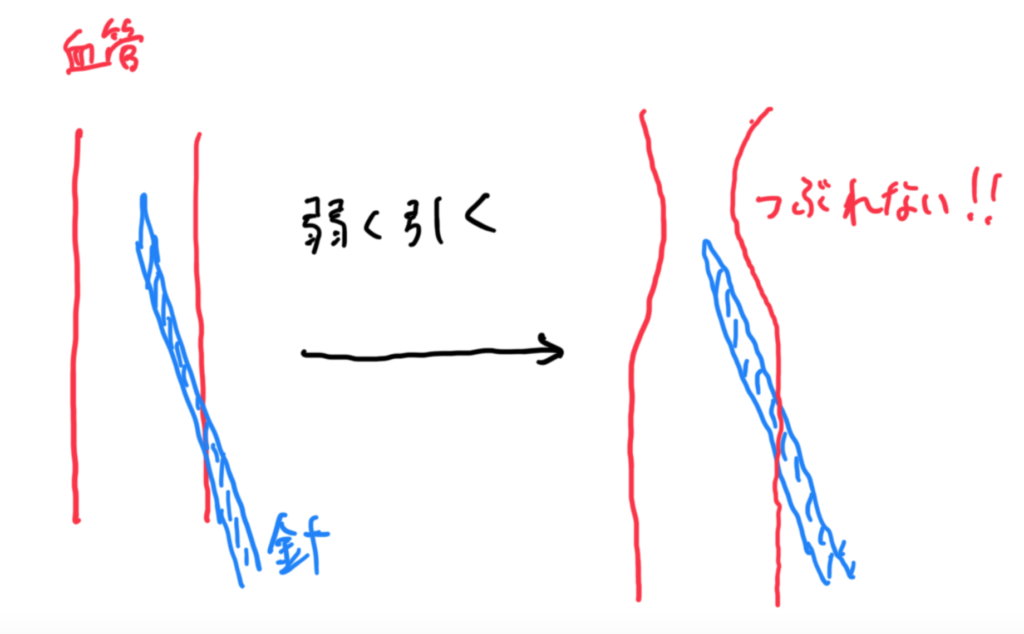

血液が引けない原因の多くは血管が細くなっていることにあります。

その細くなっている血管に針を入れてシリンジで引くと、下の図のように血管が陰圧の影響でつぶれてしまうんです。

こうならないためには、下の図のように血管がつぶれないような弱い圧(引いているか引いてないかギリギリのところ)で引くことで血管をつぶさずに血液を引くことができるのです。

下手な絵で申し訳ないのですが、なんとなくイメージつたわるでしょうか・・・

小児の採血を小児科の先生がする時に、シリンジすらつながずに出てくる血液をポタポタと1滴ずつ直接採血菅に入れる(通称ポタポタ採血)のを見たことがないでしょうか。

これはまさに陰圧をかけずに(血管がつぶれないようにする)ための工夫なのです。

大人では採取すべき血液量が多いのでこのポタポタ採血をすることはありませんが、極力陰圧をかけないように引くことが重要です。

また陰圧をかけすぎないもうひとつの理由としては、陰圧をかけすぎると溶血してしまう、ということもあります。

溶血してしまうと、カリウムなどの値が実際よりも高く出てしまいます。

場合によってはもう一度採血することになりますが、ただでさえ採血が難しいのにもう一度検査するなんて辛いですよね。

なのでゆっくり引くことで、血液が引ける可能性が上がりますし溶血も防ぐことができるので、2つの意味で採血が1回で済む確率が上がります。

針を刺す回数が減ることで医療スタッフにとっても患者さんにとっても負担が減るので、いいことしかないですよね。

もちろん、あまりにゆっくりしか引けずに時間をかけすぎると今度は凝固してしまう、や採血に時間がかかりすぎるというデメリットもあります。

状況によってはあきらめて別の血管を探す、医師に大腿からの採血を依頼する、といった判断も重要です。

まとめ

血管内に針が入っているのに血液が引けないときにするべきことは「引けないときほど、弱く引く!」です。

それをすることで、血液が引ける確率が上がるだけでなく溶血も防げるので一石二鳥です。

どうしても引けない場合は、粘らずに他の血管を探すか医師に大腿からの採血を依頼しましょう。